Projekt auf einen Blick

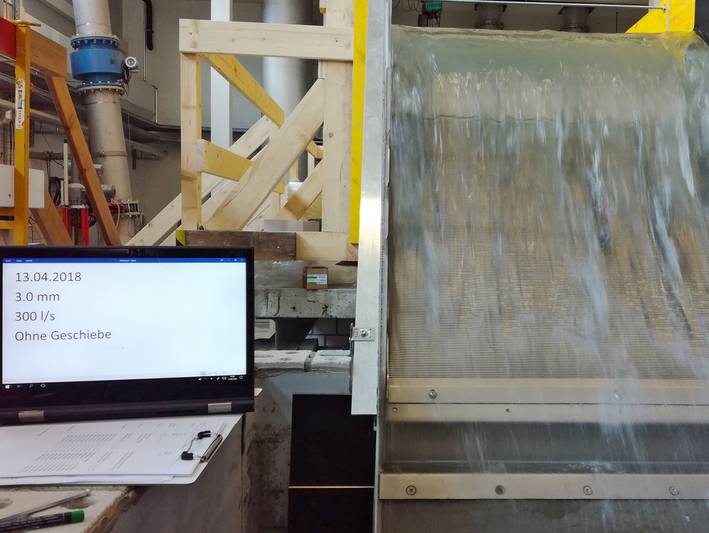

In dieser Projektphase 2 wurden umfangreiche hydraulische Versuche unter 1:1 Bedingungen durchgeführt. Diese Versuche konzentrierten sich darauf, die Schluckfähigkeit und Abscheidungsrate der Coanda-Rechen zu bestimmen. Darüber wurden Massnahmen zur Optimierung von Wasserfassungen mit Coanda-Rechen erarbeitet.

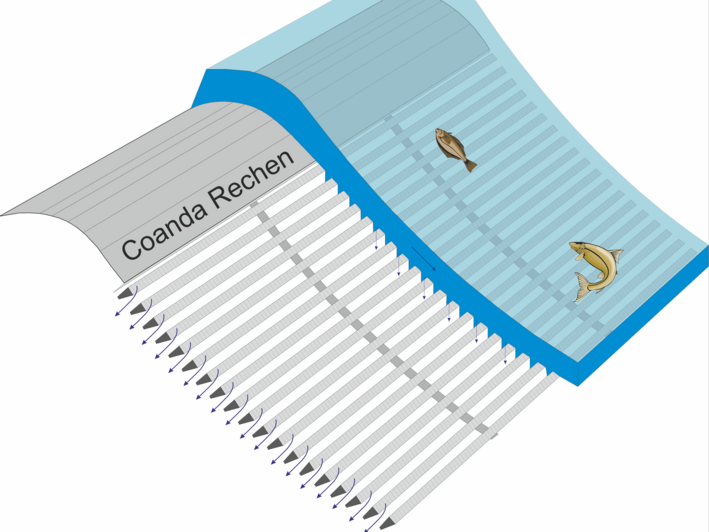

Nach den hydraulischen Untersuchungen wurden auch Untersuchungen zum Fischabstieg durchgeführt. In diesem Forschungsprojekt wurde ergründet, dass Coanda-Rechen für den Fischabstieg geeignet sind.

In der alpin geprägten Schweiz gibt es Hunderte von Wasserfassungen, die zur Energiegewinnung genutzt werden. Im Rahmen von Neukonzessionierungen und zur Erfüllung der gesetzlichen Gewässerschutz-Anforderungen muss eine Vielzahl der Anlagen bis 2030 saniert und für die Fischgängigkeit umgerüstet werden. Mit diesem Forschungsprojekt wurde das Institut für Bauen im alpinen Raum der FH Graubünden mit der Fragestellung und Abklärung beauftragt, ob Coanda-Rechen für den Fischabstieg geeignet sind.

Projekt

Optimierung der Coanda-Rechen für Schweizer Gewässer (Phase 2)Lead

Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR) Mehr über Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR)Projektleitung

Lifa Imad Mehr über Lifa ImadBeteiligte

ETH VAW Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie Mehr zu den BeteiligtenTeam

Braun-Badertscher Seraina Mehr über Braun-Badertscher SerainaForschungsfelder

Alpine Infrastrukturbauten Mehr über Alpine InfrastrukturbautenAuftrag/Finanzierung

Bundesamt für EnergieDauer

September 2011 - Juni 2021

Ausgangslage

Um Beschädigungen an Turbinen möglichst gering zu halten, wird das Wasser vor der Verwendung in Wasserkraftwerken von Geröll, Kies und Sand befreit. Hierzu werden in jüngerer Zeit auch sogenannte Coanda-Rechen eingesetzt. Diese stellten eine gute Alternative zu herkömmlichen Fallrechen (Tiroler-Wehren) mit Sandfang dar, wie das Forschungsteam des IBAR festgestellt hat. Allerdings lösen die Rechen die Versprechen der Hersteller nicht in allen Punkten ein.

In Hochdruckwasserkraftwerken erreicht das Wasser eine hohe Geschwindigkeit, bevor es mit Wucht auf die Schaufeln der Turbinenräder trifft. In dieser Situation führen Fremdkörper im Wasser zu Schäden an den Turbinen. Selbst Sandkörner entwickeln unter hohem Druck eine Kraft, mit der sie an Turbinenschaufeln bleibende Spuren hinterlassen.

Vor diesem Hintergrund versteht es sich von selbst, dass die Betreiber von Wasserkraftwerken alles daransetzen, das Wasser an den Fassungen gründlich von Kies und Sand zu reinigen. Stammt das Wasser aus Stauseen, gelingt dies relativ einfach, da sich Fremdkörper im See absetzen und die Wasserfassung gar nicht erst erreichen. Ungünstiger ist die Ausgangslage, wenn das Wasser direkt aus einem Fluss entnommen wird. In diesem Fall wird das Wasser in einem ersten Schritt durch einen Fallrechen von Gestein und Geröll gereinigt. Das grob gereinigte Wasser strömt anschliessend in ein Absetzbecken, das als Sandfang bezeichnet wird. Hier setzen sich Kies und Sand ab, bevor das Wasser durch den Druckstollen bzw. das Druckrohr auf die Turbinen zuströmt.

Projektziel

Coanda-Rechen erfreuen sich in Österreich und in Südtirol unterdessen grosser Beliebtheit. In der Schweiz werden sie dagegen eher zögerlich eingesetzt, weil manche Wasserbauverantwortliche der noch relativ jungen Anlage nicht recht trauen (Furcht vor Verstopfung durch Sand und Eis; Angst vor schnellem Verschleiss). Das IBAR-Forschungsteam um Prof. Dr. Imad Lifa hat sich das Ziel gesetzt, wissenschaftlich tragfähige Grundlagen rund um den Coanda-Rechen zu erarbeiten und bereitzustellen.

Im Unterschied zu klassischen Sohlfassungen wie den Tiroler-Wehren, welche die gesamte Aquafauna verschlucken, können selbst kleine Fische bei Coanda-Rechen nicht durch die engen Spalten zwischen den Stäben wandern – sie gleiten über die Oberfläche hinweg. Ziel ist es, den Fischabstieg an Coanda-Rechen in systematischen, ethohydraulischen Laborversuchen zu untersuchen. Dabei soll die Verletzlichkeitsrate – wie beispielsweise Schuppenverlust von Bachforellen – aufgezeigt und in einen Kontext gebracht werden. Folgende Parameter sind in diesem Zusammenhang zu beachten:

- Grösse der Bachforellen

- Konstruktion des Coanda-Rechens

- Konstruktion der Zulaufstrecke

- Auslegung des Unterwasserbeckens

Umsetzung

Fallrechen sind durchlässig für Sand, Kies und selbst für kleinere Steine, denn der Stababstand beträgt typischerweise 3 bis 10 cm. Somit stellte sich die Frage, ob sich das Flusswasser durch einen feineren Rechen so effizient reinigen liesse, dass auch Kies und Sand entfernt würden und auf den zweiten Reinigungsschritt – das Absetzbecken – verzichtet werden könnte. Genau dieses Zielverfolgt der Coanda-Rechen, denn sein Stababstand beträgt nur 0,2 bis 3 mm, womit auch kleinste Partikel aus dem Wasser entfernt werden.

Auf der Basis der durchgeführten Untersuchungen zieht Prof. Dr. Imad Lifa grundsätzlich eine positive Bilanz: «Coanda-Rechen entfernen Feinstoffe effizient genug aus dem Wasser, so dass man bestenfalls auf den Bau eines Absetzbeckens verzichten kann.» Coanda-Rechen seien überdies günstiger und schneller gebaut, verlangten weniger Wartung und würden sich für Orte empfehlen, an denen kein Platz für ein Absetzbecken sei. Allerdings sei der Abweisungsgrad von Sandkörnern weniger hoch als von den Rechen-Herstellern angegeben. Die Hersteller versprechen nämlich, dass die Rechen nicht nur Feststoffe zurückhalten, die grösser sind als der Stababstand, sondern auch einen erheblichen Teil der kleineren Feststoffe. So heisst es zum Beispiel, dass ein Coanda-Rechen mit einem Stababstand von 1 mm auch bei Sandkörnern von 0,5 bis 1 mm Grösse noch 90 Prozent davon zurückhalte. Bei den Feldversuchen der FH Graubünden-Forschenden betrug der Abweisungsgrad aber lediglich 43 bzw. 60 Prozent in Abhängigkeit von der beim Test eingesetzten Kornmischung.

Coanda-Rechen haben gegenüber herkömmlichen Fallrechen zusätzliche Besonderheiten. So ist der Rechen selbstreinigend, Geschiebe und Sand werden einfach weitergeleitet, während ein herkömmlicher Sandfang in regelmässigen Abständen entleert und gespült werden muss. Das System ist insofern fischfreundlich, als der Fischabstieg (nicht aber der Fischaufstieg) über den Coanda-Rechen möglich ist. Hierzu ist aber zu beachten, dass die betroffenen Bäche und Flüsse teilweise keinen Fischbestand aufweisen. Die Betriebskosten sind gering, allerdings unterliegen Coanda-Rechen einem recht hohen Verschleiss; eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsrechnung hat das Forschungsteam nicht vorgenommen.

Bei der Schluckfähigkeit ist der Coanda-Rechen (50 bis 250 l/s pro Meter Rechenbreite) dem Tiroler-Wehr (bis zu 2'000 l/s pro Meter) deutlich unterlegen. Coanda-Rechen können derzeit mit den praktisch realisierbaren Baubreiten maximal 4 m3/s bewältigen. Bei der Schluckfähigkeit habe der Coanda-Rechnen «vermutlich noch ein beträchtliches technologisches Entwicklungspotenzial», schreiben die FH Graubünden-Forschenden in ihrem Abschlussbericht. Um neue Anstösse zu liefern, wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Prof. Lifa ihre Forschung rund um den Coanda-Rechen in einem Folgeprojekt fortsetzen. Herzstück des neuen Vorhabens wäre ein Versuchsstand, mit dem unter anderem die Frage geklärt werden könnte, ob Coanda-Rechen tatsächlich weniger stark vereisen als herkömmliche Fallrechen, wie das gelegentlich vermutet wird. Auch soll die Geometrie der Rechen (z.B. Spaltweiten, Höhen) erforscht werden, um eine Optimierung bei der Herstellung und Nutzung der Rechen zu erzielen.

Fischgängigkeit als Voraussetzung zur Betreibung von Wasserkraftanlagen

Das neue Gewässerschutzgesetz verpflichtet die Inhaber von Wasserkraftanlagen, ökologische Beeinträchtigungen zu beseitigen und die Fischgängigkeit der Schweizer Fliessgewässer wieder herzustellen. Neuanlagen in Fischgewässern werden deshalb im Bewilligungsverfahren immer auf ihre Fischgängigkeit hin überprüft. Aus diesem Grund ist es essenziell, eine hohe Fischverträglichkeit bei Wasserkraftanlagen zu erreichen. Das Forschungsprogramm des Bundesamts für Energie BFE unterstützt zu diesem Zweck mehrere Forschungsprojekte an Hochschulen und Universitäten.

Der Schutz der Fische im Zentrum

Coanda-Rechen werden in der Schweiz zunehmend an Wasserfassungen von Gebirgsbächen eingesetzt. Die Gründe dafür liegen einerseits in der dadurch erzielten Abscheidung von Sandpartikeln, so dass idealerweise auf Entsander werden kann, andererseits in den gestiegenen Anforderungen an den Fischschutz. Beobachtungen an Lachs-Smolts (Junglachsen) zeigen, dass absteigende Fische im Allgemeinen vom Hauptstrom geleitet werden. Bei einer Abflussmenge bis zur Ausbauwassermenge der Zentrale haben die Fische die Tendenz, vor die Wasserfassung zu gelangen, von wo aus sie – falls es keine Rechen gibt – durch die Turbinen geschleust werden. Die erste Funktion einer Fischabstiegshilfe zielt deshalb auf den Schutz der Fische ab: Sie müssen von den Einrichtungen, die sie verletzen könnten, ferngehalten werden. Dieser Schutz kann aus Verhaltensbarrieren (Elektro- oder Schallfelder, Luftblasenvorhang, Lufteinblasen unter Druck usw.) oder physischen Barrieren (Rechen oder Abschirmungen) bestehen (BAFU, 2012).

Wie funktioniert der Coanda-Effekt?

Wenn Hochdruckwasserkraftwerke in den Alpen Wasser aus Flüssen entnehmen, kommen heute in der Regel Fallrechen (auch: Tiroler-Wehre) zum Einsatz: Das ist ein Stahlrost, dessen Stäbe 3 bis 10 cm Abstand haben und üblicherweise in Flussrichtung verlaufen. Tiroler-Wehre halten Steine und Geröll (> 6,3 cm Durchmesser) zurück, nicht aber Kies (2 mm – 6,3 cm Durchmesser) und Sand (< 2 mm Durchmesser). Auch Treibgut wie Äste und Blätter werden durch ein Tiroler-Wehr mitunter nicht zurückgehalten.

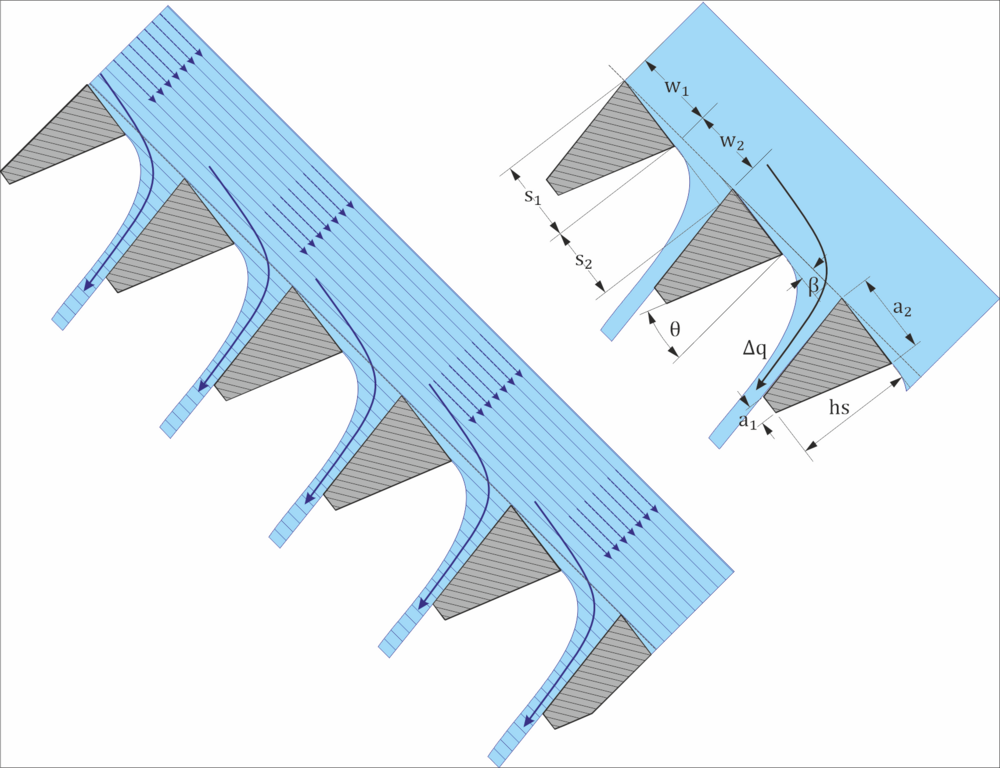

Viel höher ist die Reinigungswirkung eines Coanda-Rechens, denn hier ist der Stababstand «w» bis zu 100 Mal kleiner als beim Tiroler-Wehr (0,2 – 3 mm). Die Stäbe verlaufen quer zur Strömung, und bilden eine abfallende Krümmung. Diese Krümmung ist so gewählt, dass sich das darüber fliessende Wasser daran anhaftet. Von jedem Stab wird eine dünne Wasserschicht abgeschert (wie die Klingen eines Mehrklingenrasierers). Das Anhaften des Wassers ist dem Coanda- Effekt zuzuschreiben, der auf den rumänischen Physiker Henri Marie Coanda (1886 - 1972) zurückgeht. Coanda-Rechen sind für Mittel- und Hochdruckkraftwerke geeignet, nicht aber für Niederdruckkraftwerke (Fallhöhe des Wassers weniger als 15 m). Der Coanda-Rechen bringt nämlich je nach Typ einen Fallhöhenverlust von 0,7 bis 2,2m mit sich – daher wäre sein Einsatz hier unwirtschaftlich.

Vorherige Phase

Lesen Sie alles zu den Projektfortschritten der letzten Phase.

Team

Folgende ehemalige Mitarbeitende der FH Graubünden haben an diesem Projekt mitgewirkt:

- Barbara Krummenacher

- Max Witek

Weiterführende Information

Beteiligte

Das Projekt wurde vom Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR) in Zusammenarbeit mit der ETH VAW Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie im Auftrag des Bundesamts für Energie BFE umgesetzt.