Projekt auf einen Blick

Problematisch bei Coanda-Rechen sind der Abrieb und der Verschleiss ihrer scharfkantigen Profile, so dass die Rechen häufig ausgewechselt werden müssen, oder eingeschränkte Schluckfähigkeit aufweisen. Vereinzelte wissenschaftliche Studien über Coanda-Rechen sind in der Literatur zu finden. Umfassende hydraulische Untersuchungen unter natürlichen Randbedingungen existierten jedoch nicht.

Im Rahmen der Phase 1 dieser Studie wurden 22 bestehende Anlagen in Bezug auf die Betriebserfahrungen analysiert. Dabei konnte festgestellt werden, dass alle Akteure im Markt auf dieselben wissenschaftlichen Ressourcen zurückgreifen, deren Wurzeln in der Entwicklungsphase des Coanda-Rechens liegen. Planer, Betreiber und Hersteller stützen sich bei der Dimensionierung der Anlagen mit Coanda-Rechen auf Fakten, die offensichtlich aus einer einzigen Quelle stammen und wissenschaftlich fragwürdig sind. Über drei Jahrzehnte wurden Dimensionierungsgrundlagen gutwillig immer kopiert, ohne die Quelle dieser Grundlagen in Frage zu stellen. In der ersten Projektphase konnten die Fragen zum Abweisungsgrad von Geschiebe nicht abschliessend beantwortet werden.

Während in Amerika und in Neuseeland die innovative Technologie des Coanda-Feinrechens recht bekannt ist, wurde diese in der Schweiz lange eher zögerlich angewendet. Eine erste Pilotanlage in der Schweiz wurde durch «Energie 2000» gefördert und 1998 am Räppierbach in der Gemeinde Hinterrhein GR erstellt. Bis Ende 2016 wurden in der Zwischenzeit ca. 50 Anlagen in der Schweiz erstellt, das sind jedoch deutlich weniger Anlagen als z.B. in Österreich oder im Südtirol.

Durch einen Feldversuch während dieser Projektphase konnte nachgewiesen werden, dass die Behauptung der Hersteller, dass 90% der Partikel mit jeweils einem Durchmesser des halben Stababstands abgeschieden werden, nicht stimmt. Aus diesem Grund mussten in der zweiten Projektphase ausführlich hydraulische Untersuchungen durchgeführt werden. Solche Versuche sollten sich hauptsächlich damit beschäftigen, den Abweisungsgrad und die reellen Schluckvermögen der Coanda-Rechen ermitteln zu können.

Projekt

Optimierung der Coanda-Rechen für Schweizer Gewässer (Phase 1)Lead

Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR) Mehr über Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR)Projektleitung

Lifa Imad Mehr über Lifa ImadForschungsfelder

Alpine Infrastrukturbauten Mehr über Alpine InfrastrukturbautenAuftrag/Finanzierung

Bundesamt für EnergieDauer

September 2015 - Dezember 2016

Ausgangslage

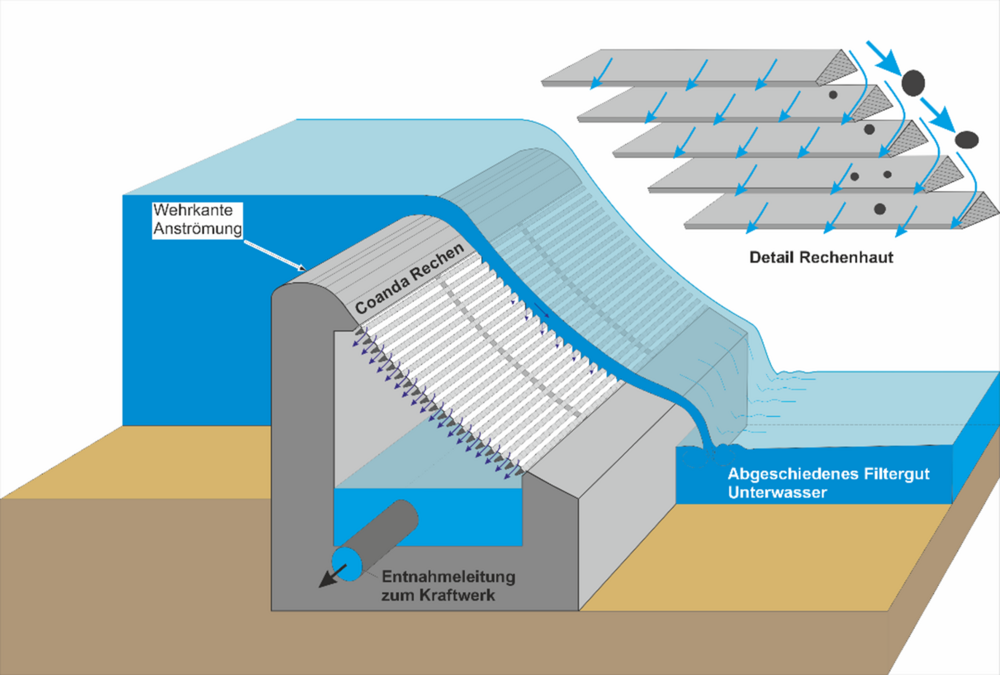

Coanda-Rechen sind Feinrechen mit scharfkantigen, horizontalen Stäben mit geringen Spaltweiten. Sie nutzen den vom rumänischen Physiker Henry Coanda (1886 – 1972) entdeckten «Coanda-Effekt» sowie den «Aquashear-Effekt» (Abscher-Effekt). Sie werden schon seit einigen Jahrzehnten vor allem in den USA im Bergbau eingesetzt und eignen sich für eher kleine Wassermengen. Die Spaltweiten liegen im Bereich von ca. 0.2 - 2.0 mm, so dass Treibgut und Geschwemmsel weitgehend vom Triebwassersystem ferngehalten wird. Unter Umständen kann auf eine Rechenreinigungsanlage und auf einen Sandfang verzichtet werden, wodurch sich Bau- und Betriebskosten von Wasserkraftwerken reduzieren lassen.

Projektziel

Im Rahmen dieser Projektphase 1 wurden nach einem umfassenden Literaturstudium ausgewählte Anlagen in der Schweiz und im nahen Ausland (Alpenanrainer Österreich, Deutschland, Italien) in Bezug auf die Betriebserfahrungen analysiert und daraus Empfehlungen für die Planung und Projektierung abgeleitet. In wissenschaftlicher Hinsicht bildeten die diversen hydraulischen Modellversuche und Modellierungen (ohne Schwebstoffmessungen) des bekannten «Bureau of Reclamation», Denver, Colorado, eine wichtige Grundlage für das Projekt. Bisher wurden in wasserbaulichen Modellversuchen insbesondere Kapazitätstests durchgeführt und noch keine aussagekräftige Daten zum Siebrückstand von Feststoffen unter natürlichen Randbedingungen ermittelt. Es sollte deshalb der Abweisungsgrad der Feststoffe in Feldversuchen bei ausgewählten in Betrieb stehende Anlagen ermittelt werden.

Umsetzung

Feststoff-Feldversuch am Mühlbach, Oberschan (SG)

Diese kleine Anlage mit einem Coanda-Rechen von 1.0 m Breite und einer Spaltweite von 1 mm eignet sich geradezu ideal zur Durchführung von Feldversuchen. Die Anlage besteht aus einem ca. 7 m langen und 1.0 m breiten, horizontalen Betonkanal, in dem das Wasser laminar zum Coanda-Rechen fliesst. Es wurden 6 Feststoff-Proben zu 20 kg einer definierten Feststoffmischung 0/4 mm sowie 4 Feststoff-Proben zu 20 kg einer definierten Feststoffmischung 0/16 mm im Oberwasser des Betonkanals zugegeben, die ausgeschiedenen Feststoffe wurden in einer Wanne unterhalb des Coanda-Rechens aufgefangen und deren Kornverteilungskurve im Labor bestimmt (Siebanalyse nach SN EN 933-1). Im Rahmen eines Pilotversuchs wurde das Vorgehen getestet und für zweckmässig befunden.

Resultate

Zusammenfassende Ergebnisse und Planungshilfen

Im Schlussbericht sind einige allgemeine Ergebnisse und allgemeine Planungshilfen zusammengefasst.

Problematik: Die Schluckfähigkeit des Coanda-Rechens beträgt pro Meter Rechenbreite ca. 110 bis 130 l/s und liegt deutlich unter der Schluckfähigkeit von Tirolerwehren. Eine unregelmässige Anströmung des Coanda-Rechens führt zusätzlich zu einer starken Abnahme der Schluckfähigkeit, da der Rechen nicht über seine ganze Breite genutzt wird. Im Gegensatz zum Tirolerwehr mit seiner meist grossen Schluckfähigkeit reagiert der Coanda-Rechen sehr empfindlich auf eine unregelmässige Anströmung und auch auf eine Belegung des Rechens.

Lösungsvorschlag: Eine gleichmässige Anströmung kann am besten durch einen kleinen Aufstau des Gewässers mit der Ausbildung eines horizontalen Wasserspiegels im Oberwasser der Fassung erreicht werden. Der Gewässerstau bewirkt eine Sedimentation der Feststoffe, die durch eine Spülvorrichtung periodisch wieder entfernt werden müssen. Bei sehr steilen Gewässern muss evtl. ein kurzer Leitkanal erstellt werden. Grundsätzlich ist davon abzuraten, den Rechen unmittelbar nach einer starken Kurve des Gewässers anzuordnen, da so keine gleichmässige Anströmung möglich ist. Zusätzlich wird dadurch das grösstenteils im Innern der Kurve geführte Geschiebe lokal verstärkt abgelagert.

Die internationale Recherche ergab, dass weltweit rund ein Dutzend Firmen Coanda-Rechen herstellen. Davon gibt es wenige patentierte Typen. In der Schweiz stellt aktuell keine grössere Firma Coanda-Rechen her.

Vorteile Coanda-Rechen bestätigt

Es wurden 22 bestehende Anlagen in der Schweiz sowie in Österreich (Bundesländer Vorarlberg und Tirol), Deutschland (Bayern) und Italien (Südtirol) in Bezug auf die Betriebserfahrungen analysiert und daraus Empfehlungen für die Praxis abgeleitet. Die bekannten Vorteile der Coanda-Rechen konnten vollauf bestätigt werden (Fernhalten eines grossen Anteils von Feststoffen und Geschwemmsel vom Triebwassersystem, Selbstreinigung des Rechens, geringe Betriebs- und Wartungskosten, bei Verzicht auf einen Sandfang geringere Anlagekosten, Fischfreundlichkeit, keine Vereisung bis Temperaturen von -20° C).

Spaltweite und Abweisungsgrad von Feststoffen

Im Rahmen eines Feldversuchs am Coanda-Rechen am Mühlbach (Oberschan, SG; Spaltabstand 1 mm) wurde der Abweisungsgrad der Feststoffe mittels Siebanalyse ermittelt. Am Coanda-Rechen an der Samina (Frastanz, Vorarlberg; Spaltabstand 1 mm) wurden ausserdem die Feststoffanteile während einem stark geschiebeführenden Hochwasser unmittelbar vor bzw. nach dem Coanda-Rechen mittels Laserdiffraktometrie ermittelt. Der Coanda-Rechen hält zwar alle Feststoffkörner, die grösser als die Spaltweite des Rechens sind, vom Triebwasser fern. Die Messergebnisse der beiden Feldversuche haben aufgezeigt, dass rund 40 bis 57% der Feststoffe der Korngrösse kleiner als 1 mm (Spaltabstand) den Coanda-Rechen passieren und somit ins Triebwassersystem gelangen (Abweisungsgrad 43 bis 60%). Von den Feststoffen mit einer Korngrösse kleiner als 0.5 mm passieren, rund 93% den Rechen (Abweisungsgrad 7%). Der Abweisungsgrad der Feststoffe, die kleiner als der ganze bzw. der halbe Spaltabstand des Rechens sind, ist somit ungünstiger als von den Rechenherstellern in ihren Werbebroschüren suggeriert.

Nächste Phase

Erfahren Sie mehr zur nächsten Phase: Optimierung von Coanda-Rechen für Wasserfassungen an alpinen Gewässern.

Team

Folgende ehemalige Mitarbeitende der FH Graubünden haben an diesem Projekt mitgewirkt:

- Franco Schlegel

- Sascha Dosch

Weiterführende Information

Beteiligte

Das Projekt wurde vom Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR) im Auftrag des Bundesamts für Energie umgesetzt.