Projekt auf einen Blick

Steigt der Treibstoffpreis, nimmt der Verkehr nur geringfügig ab, die Wahl des Neuwagens wird aber deutlich beeinflusst. Auch lässt ein höherer Strompreis den Stromverbrauch von KMUs moderat sinken. Gleichzeitig löst er deutliche Modernisierungsanstrengungen der Unternehmen aus, welche den Energieverbrauch senken sollen.

Projekt

Preissignale, Wettbewerb und nachhaltige Entwicklung auf dem EnergiemarktLead

Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung (ZWF) Mehr über Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung (ZWF)Projektleitung

Haxhimusa Adhurim Mehr über Haxhimusa Adhurim Nicklisch Andreas Mehr über Nicklisch AndreasForschungsfelder

Energieökonomie Mehr über EnergieökonomieAuftrag/Finanzierung

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)Dauer

Juni 2023 bis Januar 2024

Ausgangslage

Im Jahr 2022 verzeichnete der Verkehrssektor in der Schweiz einen Energieverbrauch von etwa 224,4 Petajoule. Dies bedeutet, er ist für rund einen Drittel der Gesamtenergiemenge des Landes verantwortlich. Gleichzeitig sind der Güter- und Personenverkehr mit gut 30 % der wichtigste Emittent von Treibhausgasen in der Schweiz. Innerhalb des Verkehrssektors trägt der Strassenpersonenverkehr mit etwa zwei Dritteln massgeblich zum Energieverbrauch bei. Insgesamt sind noch immer 97,5 % der Fahrzeuge in der Schweiz mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. Diese stossen CO₂ und andere Schadstoffe aus.

Gleichzeitig war der Industriesektor für 18,5 % dieses Schweizer Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich, was etwa 141,5 Petajoule entspricht (prognos, 2023). Ein grosser Teil dieses Verbrauchs entfiel auf Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU). Somit vereinen Mobilität und Wertschöpfung über 50 % des gesamten Energieverbrauchs der Schweiz auf sich.

Projektziel

Wie lassen sich die hohen Treibhausgasemissionen dieser beiden Faktoren systematisch reduzieren? Ein vertieftes Verständnis der dahinter liegenden Zusammenhänge und Triebkräfte ist von entscheidender Bedeutung für eine nachhaltige Energie-, Klima- und Mobilitätspolitik. Aus ökonomischer Sicht besonders wichtig sind dabei zwei Fragen: Wie reagiert das Verkehrsvolumen auf Änderungen des Treibstoffpreises? Und führen höhere Treibstoffpreise auch zu einer Erneuerung der Fahrzeugflotte durch effizientere Modelle? Analog hierzu stellt sich die Frage, ob die Industrie ihren Energieverbrauch und mithin den Ausstoss von Treibhausgasen bei steigenden Energiepreisen reduziert, und ob höhere Energiepreise zu einer Erneuerung der Produktionstechnik mit resultierender Reduktion des Energieverbrauchs führt. Im Rahmen der Ressortforschung des Schweizerischen Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) hat ein Team des Zentrums für wirtschaftspolitische Forschung der FH Graubünden dies untersucht.

Umsetzung

Im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 schwankten die durchschnittlichen Preise für Benzin und Diesel in der Schweiz zwischen 1.40 und 2 Franken pro Liter. Höhere Treibstoffpreise müssten gemäss ökonomischer Theorie dazu führen, dass einerseits der Treibstoffkonsum zurückgeht, da die Haushalte weniger Auto fahren. Andererseits müsste der Preisanstieg den Haushalten Anreize geben, Fahrzeuge mit tieferem Treibstoffverbrauch zu kaufen – beispielsweise ein Elektro- oder Hybridfahrzeug, einen Wagen mit geringerem Hubraum – oder sogar gänzlich auf den Kauf eines Fahrzeugs zu verzichten.

Es wird allerdings nicht erwartet, dass sich das Fahr- verhalten der Haushalte unmittelbar und gänzlich ändert, wenn sich die Treibstoffpreise verändern. Weitere Faktoren beeinflussen die Reaktionen der Haushalte. In der kurzen Frist können sie den Effekt der Treibstoff- preise auf das Verhalten der Haushalte überlagern. So werden einerseits Pendler, die ein Auto und Parkmöglichkeiten haben, kaum innerhalb kurzer Frist auf den öffentlichen Verkehr wechseln. Wer andererseits regelmässig öffentliche Verkehrsmittel nutzt, ist oft an ein Abonnement gebunden, sodass er oder sie wegen vorübergehend tiefer Treibstoffpreise vermutlich nicht das Auto nimmt.

In unserer Studie verwenden wir für den Zeitraum zwischen 2010 und 2019 monatliche Benzin- und Diesel- preise aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Diese verknüpfen wir mit Daten aus den drei Ländern, die das Verkehrsvolumen messen. Konkret wird die wöchentliche Anzahl der Fahrzeuge an spezifischen Messstationen erfasst. Mithilfe dieser Daten können wir untersuchen, inwieweit der Treibstoffpreis das Verkehrsvolumen beeinflusst.

Die Daten zeigen, dass das Verkehrsvolumen zwischen 2010 und 2019 in der Schweiz um etwa 8,5 % und in Deutschland um 13 % gestiegen ist. In Österreich nahm es zwischen 2012 und 2019 um rund 17,5 % zu. In unserer Studie kommen wir allerdings zum Schluss, dass das Verkehrsvolumen nur geringfügig vom Treibstoff- preis abhängig ist. Wenn der Treibstoffpreis um 10 % steigt, dann sinkt das Verkehrsvolumen um nur 0,67 %. Das bestätigt die Vermutung, dass Haushalte, welche auf den Gebrauch des Autos angewiesen sind, ihr Fahr- verhalten innerhalb Monatsfrist nur begrenzt anpassen.

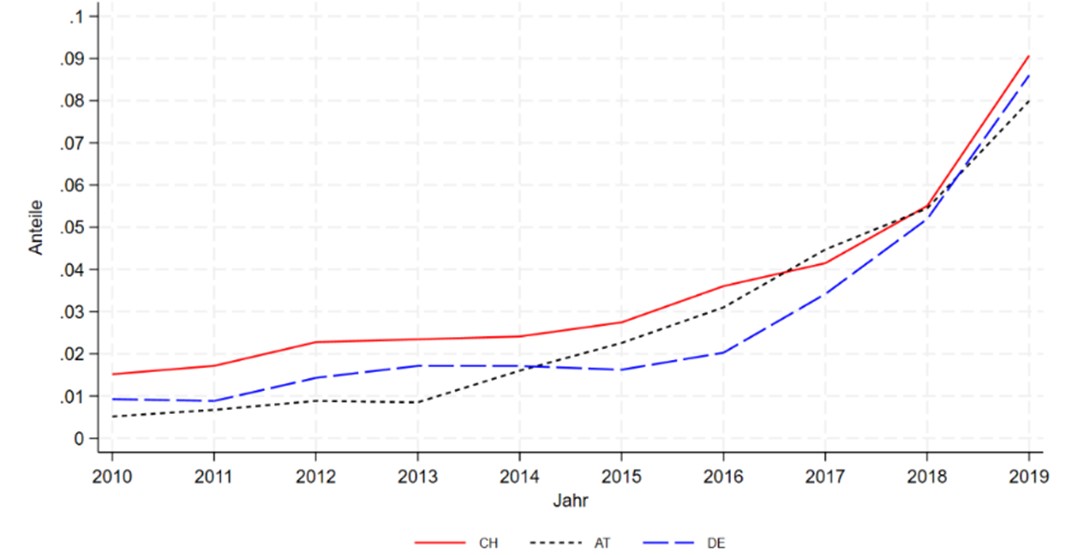

Elektro- und Hybridfahrzeuge sind in der Regel energie- effizienter als herkömmliche Benzin- und Dieselfahr- zeuge. Sie nutzen Elektrizität oder eine Kombination aus Elektrizität und konventionellem Kraftstoff, was zu einem geringeren Verbrauch führt und oft zu niedrigeren Emissionen von Treibhausgasen. Um den Einfluss des Treibstoffpreises auf den Anteil neu zugelassener Elektro- und Hybridfahrzeuge an den gesamten Neuzulassungen zu untersuchen, verwenden wir jährliche Daten aus den oben genannten Untersuchungsländern. Die drei Länder unterscheiden sich nicht gross hinsichtlich des Anteils an neu zugelassenen Elektro- und Hybridfahrzeugen und deren Veränderung über die Zeit. Ihr Anteil lag 2010 durchschnittlich bei weniger als 2 % und stieg bis 2019 auf durchschnittlich 8 bis 9 % pro Land (siehe Abbildung).

Unsere Schätzungen zeigen, dass der Treibstoffpreis einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Kaufentscheidung hat. Wenn der Treibstoffpreis um 10 % steigt, dann steigt der Anteil von Elektro- und Hybridneuzulassungen im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019 um 0,7 Prozentpunkte von 3,2 auf 3,9 %.

Ein weiterer wichtiger Bereich zur Reduktion des Energieverbrauchs sind Unternehmen. Die Reaktion des Energieverbrauchs von Unternehmen auf die Energiepreise wird typischerweise durch Preiselastizitäten

gemessen. In der Forschung werden bei Strom sehr geringe Preiselastizitäten von –0,1 bis –0,4 angegeben. So bedeutet eine Preiselastizität von –0,3, dass eine Preiserhöhung um 10 % zu einer Einsparung von 3 % des Stromverbrauchs führt.

Vor diesem Hintergrund analysieren wir Stromverbrauchsdaten von Schweizer KMUs in Abhängigkeit des Strompreises (da KMUs im Gegensatz zu Grossunter- nehmen keine gesonderten Lieferverträge mit Versorgungsunternehmen abschliessen, ist der Strompreis für KMUs exogen). Dabei erwarten wir neben einer Verbrauchsreduktion durch steigende Preise auch eine Zunahme von langfristig geplanten Einsparungsmassnahmen. Unsere Analyse stützt sich auf einen Datensatz der Energieagentur der Wirtschaft, Zürich (EnAW). Der Datensatz dokumentiert die Energieverbrauchszahlen und Einsparungszielvereinbarungen von KMUs im Zeitraum zwischen 2013 und 2022. Zielvereinbarungen werden zwischen den Unternehmen und der EnAW geschlossen. In den Vereinbarungen verpflichten sich die Unternehmen zu verbindlichen Sparmassnahmen. Die Einsparungen werden für das Unternehmen in einem von der EnAW festgelegten Zeitraum – im Regelfall fünf Jahre – vermerkt. Für diese Zeit erfolgt im Gegenzug die Befreiung von der CO₂-Lenkungsabgabe. Wir verwenden in der Analyse die Anzahl und die Summe der Einsparungsmassnahmen als abhängige Variable in einer Reihe von Regressionsanalysen.

Im Datensatz insgesamt sind 12’756 Einsparungsmassnahmen von 986 KMUs im Beobachtungszeitraum zwischen 2012 und 2022 verzeichnet. Insgesamt geht der Stromverbrauch pro Unternehmen im Beobachtungszeitraum leicht zurück.

Die Ergebnisse einer Regressionsanalyse mit der Verbrauchsmenge als abhängige Variable zeigen eine signifikante Preiselastizität für Strom in Höhe von –0,179. Eine Preiserhöhung des Stroms um 10 % senkt also dessen Nachfrage um ca. 1,8 %, somit ist die Strom- nachfrage Schweizer KMUs nur im geringen Umfang preiselastisch.

Im Gegensatz zu den Verbrauchszahlen zeigt sich für den Umfang der Einsparungsvereinbarungen (gemessen in MWh) der KMUs ein deutlich preiselastischer Zusammenhang. Die gemessene Elastizität ist mit 1,69 deutlich grösser als 1. Eine Preiserhöhung des Stroms von 1 % führt zu einer Erhöhung des Umfangs der Einsparungsmassnahmen von knapp 1,7 %. Es zeigt sich, dass es gerade für den Energieträger Strom viele rasch und einfach umsetzbare Einsparungsmöglichkeiten

«von der Stange» gibt.

Resultate

Die Neigung der Haushalte die Treibstoffkosten beim Erwerb eines Fahrzeuges und der Unternehmen die Stromkosten bei den Einsparungszielen zu berücksichtigen, ist ein Indiz dafür, dass die Bepreisung von Energieträgern zu einer effizienteren Ressourcenallokation führt, indem sie Anreize für eine effizientere und umweltfreundlichere Nutzung setzt.

Eine Bepreisung von Emissionen – beispielsweise eine CO₂-Lenkungsabgabe – führt bei Verbrennungsmotoren zu einer Verteuerung der Treibstoffkosten pro gefahrenen Kilometer und in der Industrie zu steigenden Produktionskosten. Dies kann das Marktversagen bei den externen Kosten beheben oder zumindest reduzieren. Marktmechanismen werden genutzt, um die Umweltbelastung zu internalisieren und eine effizientere Ressourcenallokation zu erreichen. Insgesamt fördert eine Energieverteuerung eine umweltfreundlichere Nutzung, sei es durch den verstärkten Einsatz von Elektro- oder Hybridfahrzeugen oder einer Ressourceneinsparung bei Unternehmen. Gleichzeitig werden Anreize für die Entwicklung weiterer emissionsärmerer Technologien gesetzt, da Unternehmen bestrebt sind, wettbewerbsfähig zu bleiben. Insgesamt profitiert unsere Gesellschaft also langfristig von höheren Energiepreisen durch reduzierte Umweltauswirkungen.

Team

Zusätzlich zu den Mitarbeitenden der FH Graubünden hat sich folgender ehemaliger Mitarbeiter der FH Graubünden am Projekt beteiligt:

- Prof. Dr. Werner Hediger

Weiterführende Information

Beteiligte

Das Projekt wurde vom Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung ZWF umgesetzt. Finanziert wurde es vom SECO – Staatssekretariat für Wirtschaft.