Mit Daten gegen Naturgefahren

Das Schweizerische Institut für Entrepreneurship ist der Frage nachgegangen, wie datenbasierte Innovationen zu neuen Geschäftsmodellen führen. Gemeinsam mit dem Unternehmen Geobrugg wurde im Rahmen eines Innosuisse-Projekts eine smarte Lösung für den Schutz vor Naturgefahren zu einer datenbasierten Dienstleistung weiterentwickelt. Im Projekt wurde aufgezeigt, wie Industrieunternehmen skalierbare datenbasierte Dienstleistungen entwickeln und damit neue Marktchancen nutzen können.

Text: Patricia Deflorin, Kerstin Klein / Bilder: zVg / Grafik: FH Graubünden

Täglich werden weltweit riesige Mengen an Daten generiert – von Verkehrsströmen über Wetterveränderungen bis hin zu Online-Bestellungen. Aber wie lassen sich diese Datenmengen gezielt nutzen, um wirkliche Kundenvorteile zu schaffen? Genau diese Frage hat sich das Schweizer Unternehmen Geobrugg gestellt. Das Unternehmen, das vor allem für seine Schutznetze zum Schutz vor Steinschlag, Erdrutsch, Murgang oder Lawinen bekannt ist, hat ein smartes Produkt namens GUARD entwickelt. Es erfasst Einschläge und Korrosionszustände an Schutznetzen und stellt diese Daten den Kundinnen und Kunden in einem Dashboard zur Verfügung. So können Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ereignisbasiert geplant und durchgeführt werden – auch in schwer zugänglichen, gefährlichen Gebieten.

Die dazugehörige datenbasierte Dienstleistung hat das Schweizerische Institut für Entrepreneurship im Rahmen des Forschungsprojekts Datenbasiertes, internationales und skalierbares Dienstleistungsangebot zum Schutz vor Naturgefahren gemeinsam mit der Fachhochschule Nordwestschweiz entwickelt. Im Rahmen des Innosuisse-geförderten Projekts wurden 31 GUARDs installiert und unter anderem entlang der Schienen der Rhätischen Bahn bereits erfolgreich erprobt. Ziel ist es, skalierbare datenbasierte Dienstleistungen für den internationalen Markt zu entwickeln – und das Zusammenspiel verschiedener Akteure zu stärken. Denn der Schutz vor Naturgefahren erfordert mehr als nur technische Lösungen: Er benötigt ein starkes und orchestriertes Ökosystem.

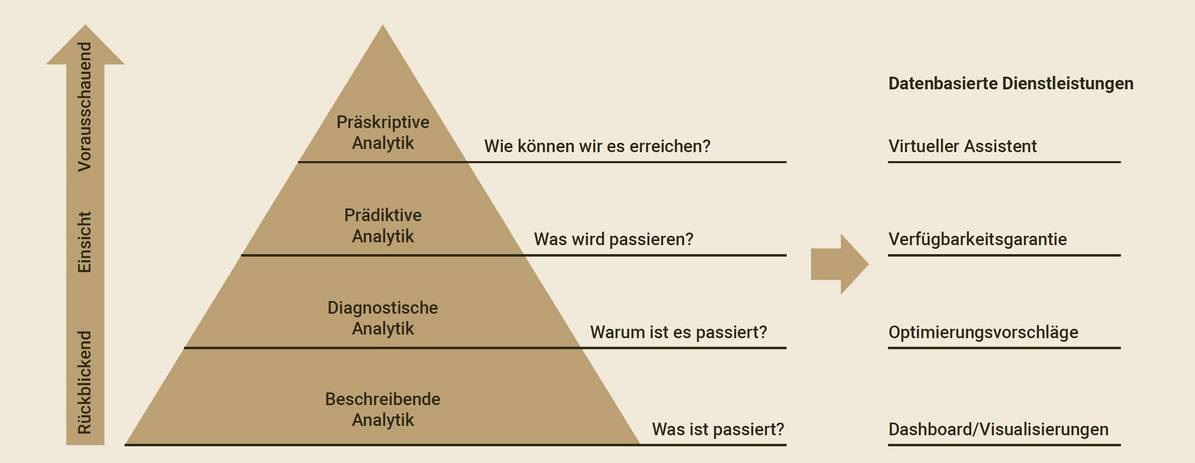

Grafik: Die Datenanalyse-Pyramide veranschaulicht vier Analytikschritte, die die Grundlage für datenbasierte Dienstleistungen bilden. Eigene Abbildung nach Benfer, M., Peukert, S., and Lanza, G. (2021).

Die Datenanalyse-Pyramide zeigt vier Analytikschritte auf, die datenbasierte Dienstleistungen ermöglichen: beschreibende, diagnostische, prädiktive und präskriptive Analytik. Beschreibende Analytik fokussiert sich auf rückblickende Elemente und die Frage «Was ist passiert?». Datenbasierte Dienstleistungen dieser Stufe beinhalten oft Dashboards oder Visualisierungen schon geschehener Ereignisse. Diagnostische Analytik beschäftigt sich mit der Frage «Warum ist es passiert?» und bietet erste Einsichten – bei Dienstleistungen oft in Form von Optimierungsvorschlägen. Prädiktive Analytik kombiniert Einsicht und Voraussicht und beantwortet die Frage «Was wird passieren?». Im Rahmen datenbasierter Dienstleistungen ermöglicht diese Analytikstufe durch (Zustands-)Prognosen einen reibungslosen Betrieb und bietet dadurch eine Verfügbarkeitsgarantie gegenüber dem Kunden oder der Kundin. An der Spitze der Datenanalyse-Pyramide befindet sich die präskriptive Analytik, die sich mit dem Thema «Was soll ich unternehmen?» beschäftigt. Mit der Integration der Vielzahl an verfügbaren Daten werden anhand von virtuellen Assistenten Handlungsempfehlungen abgegeben.

Der Einsatz von Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) kann auf jeder Stufe der Datenanalytik-Pyramide zusätzliche Automatisierung und Präzision ermöglichen sowie Erkenntnisse liefern. Insbesondere bei Prognosen kann der Einsatz von Zeitreihenanalysen mit neuronalen Netzen – oder, bei vorausschauender Wartung, von Sensordaten-gestütztem maschinellen Lernen – die Ausfallvorhersage für Maschinen unterstützen.

Obwohl die Potenziale von KI vielfältig sind, begegnen Unternehmen beim Ausschöpfen dieses Potenzials einigen Herausforderungen. Basierend auf den Erkenntnissen des Innosuisse-Projekts können zur Bewältigung der Herausforderungen folgende Handlungsansätze eingesetzt werden: (1) die Verknüpfung der Datenperspektive mit dem Kundennutzen, (2) der Zugang zu notwendigen und geeigneten Daten und (3) die Entwicklung eines Ökosystems.

Verknüpfung der Datenperspektive mit dem Kundennutzen

In der Startphase der Angebotsentwicklung entsprach die Dienstleistung von Geobrugg der untersten Stufe der Datenanalytik-Pyramide: Ein Dashboard visualisierte die erfassten Informationen in übersichtlicher Form. Interviews und Tests, die im Rahmen des Projekts durchgeführt wurden, machten aber deutlich, dass die Betreibenden weiterführende Informationen erwarteten – insbesondere datenbasierte Handlungsempfehlungen. In einem Co-Creation-Workshop mit Betreibenden, Lieferanten, Planenden und Bauunternehmen aus der Schweiz, Italien und Deutschland wurden der Nutzen der vorhandenen Daten und die entsprechende Analytik aus unterschiedlichen Perspektiven formuliert und Prozesse zur Datensammlung analysiert. Dabei konnten nicht nur neue Angebote (datenbasierte Handlungsempfehlungen auf der Basis von präskriptiver Analytik) für die Betreibenden identifiziert werden – auch der Nutzen der Daten für weitere Partner wurde ersichtlich.

Zugang zu notwendigen und geeigneten Daten

Das Anbieten datenbasierter Dienstleistungen, insbesondere unter Einsatz von KI-Methoden, bedingt den Zugang zu geeigneten Daten. Im Innosuisse-Projekt zeichneten sich zwei Datenzyklen ab. Im ersten Datenzyklus erfassten die GUARD-Sensoren Einschläge, die übermittelt und in einem Dashboard aufbereitet wurden. Um aber den darüber hinaus identifizierten (Kunden-)Nutzen – wie etwa präzise Handlungsempfehlungen – zu ermöglichen, ist ein zweiter Datenzyklus notwendig. Dieser wird in enger Zusammenarbeit mit den Betreibenden angestossen: Zusätzliche Daten, etwa Bilder von Einschlägen, werden gesammelt und Geobrugg zur Analyse bereitgestellt. Diese bilden die Grundlage für die Entwicklung von Algorithmen, die Handlungsempfehlungen ermöglichen. Für diesen erweiterten Datenzyklus wird Geobrugg in einem Nachfolgeprojekt von Forschenden des Instituts für Data Analysis, Artificial Intelligence, Visualization und Simulation und Instituts für Bauen im alpinen Raum bei der Datensammlung und -analyse unterstützt.

Von einer 1:1-Beziehung zur Orchestrierung eines Ökosystems

Um das Potenzial der Daten und KI-Methoden auszuschöpfen, musste Geobrugg über das klassische 1:1-Verhältnis zwischen Lieferant und Kundin hinausgehen. Stattdessen wurde ein Ökosystem aufgebaut, das neue Rollen, unterschiedliche Ertragsmechanismen, Datenflüsse und veränderte Beziehungsstrukturen mit sich bringt. In diesem erweiterten Netzwerk liefern Betreibende und weitere Partner Daten, die Geobrugg mithilfe von KI-basierten und traditionellen Methoden aufbereitet und dem Ökosystem zur Verfügung stellt. Die gesammelten Daten und die entsprechenden KI-Methoden ermöglichen zusätzliche Dienste innerhalb des Ökosystems, wie beispielsweise Unterstützung bei der Planung neuer Schutznetze. So erhalten auch die Behörden datenbasierte Entscheidungsgrundlagen, um Empfehlungen zur Notwendigkeit, Dimensionierung und Ausgestaltung solcher Schutznetze auszusprechen.

Die Verknüpfung von Daten und Kundennutzen, der Zugang zu den notwendigen Daten und die Orchestrierung eines Ökosystems tragen massgeblich zur Verbesserung des Schutzes vor Naturgefahren bei und ermöglichen es, das Potenzial von daten- und KI-getriebenen Innovationen auszuschöpfen.

Beitrag von

Prof. Dr. Patricia Deflorin, Forschungsleiterin, Schweizerisches Institut für Entrepreneurship

Kerstin Klein, Wissenschaftliche Projektleiterin, Schweizerisches Institut für Entrepreneurship