Schönheit ist nicht programmierbar

Bestimmt Künstliche Intelligenz künftig, was im Bauwesen ästhetisch ansprechend ist? Nein! Aber Künstliche Intelligenz wird in einigen Jahren erkennen können, wie stark ein Neubau die typischen und identitätsstiftenden Merkmale und Charakteristiken eines spezifischen, ortsbildprägenden Dorfzentrums aufzugreifen und weiterzuentwickeln vermag. Entscheiden werden auch weiterhin Baubehörden und die Bevölkerung.

Text: Oliver Hänni / Bild: Oliver Hänni / Abbildungen: FH Graubünden

Die hohe Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte führte zu einer drastischen Veränderung unserer Umwelt. Der Soziologe Lucius Burckhardt, der Schriftsteller und Architekt Max Frisch und der Publizist Markus Kutter haben in ihrem Buch «achtung: die Schweiz» schon im Jahr 1955 vor dem ungebremsten Siedlungswachstum in der Schweiz gewarnt. Knapp 70 Jahre später förderte die Revision des Raumplanungsgesetzes 2014 (RPG 1) die Verdichtung, also das Bauen innerhalb bestehender Siedlungen. Zumindest ein Teil der Problematik wurde so entschärft. Trotzdem bleibt die Herausforderung, die Baukultur in den bestehenden Siedlungen zu erhalten und weiterzuentwickeln – und sie wird sogar grösser, da das RPG 1 das Wachstum auf bereits bebaute Gebiete lenkt. Gemeinden stehen also immer öfter vor der Frage: Wie soll unser Ort in 30 Jahren aussehen?

Nachhaltige Ortsbildgestaltung dank Baumemorandum

Seit 15 Jahren setzt sich das Forschungsfeld Siedlungsplanung und Ortsbildgestaltung am Institut für Bauen im alpinen Raum für die Pflege, den Schutz und die Weiterentwicklung lokaler Baukultur ein. In diesem Zusammenhang wurde das Baumemorandum entwickelt: Zum einen dient es als Kommunikationsinstrument für die lokale Baukultur, zum anderen als Gestaltungsleitfaden für die Weiterentwicklung von Dörfern und Städten. Dabei stehen nicht detaillierte Vorschriften und Vorgaben im Vordergrund, sondern gestalterische Ordnungsprinzipien und räumliche Charakteristika. Das Baumemorandum analysiert die Siedlungen, sucht nach sich wiederholenden Grundprinzipien und beschreibt die typischen Merkmale sowie die ortsspezifischen Eigenheiten und Werte eines Ortes. Diese Analyse basiert auf der Erkenntnis, dass für die Weiterentwicklung und die Schönheitswahrnehmung eines Ortes bestehende gestalterische Merkmale von Bedeutung sind. Durch diese Aspekte wird sensibles Weiterbauen im Bestand sichergestellt, was langfristig zu einer Verwandtschaft zwischen bestehenden Häusern und Neubauten führt. Das Baumemorandum ergänzt die baurechtliche Ebene und bildet die Basis für die gestalterische Lenkung von Bauaktivitäten im Hinblick auf das Ortsbild. Zur Anwendung kommt das Baumemorandum mittlerweile in zahlreichen Gemeinden.

Die digitale Zukunft der Baukultur: KI-Analyse und 3D-Modellierung

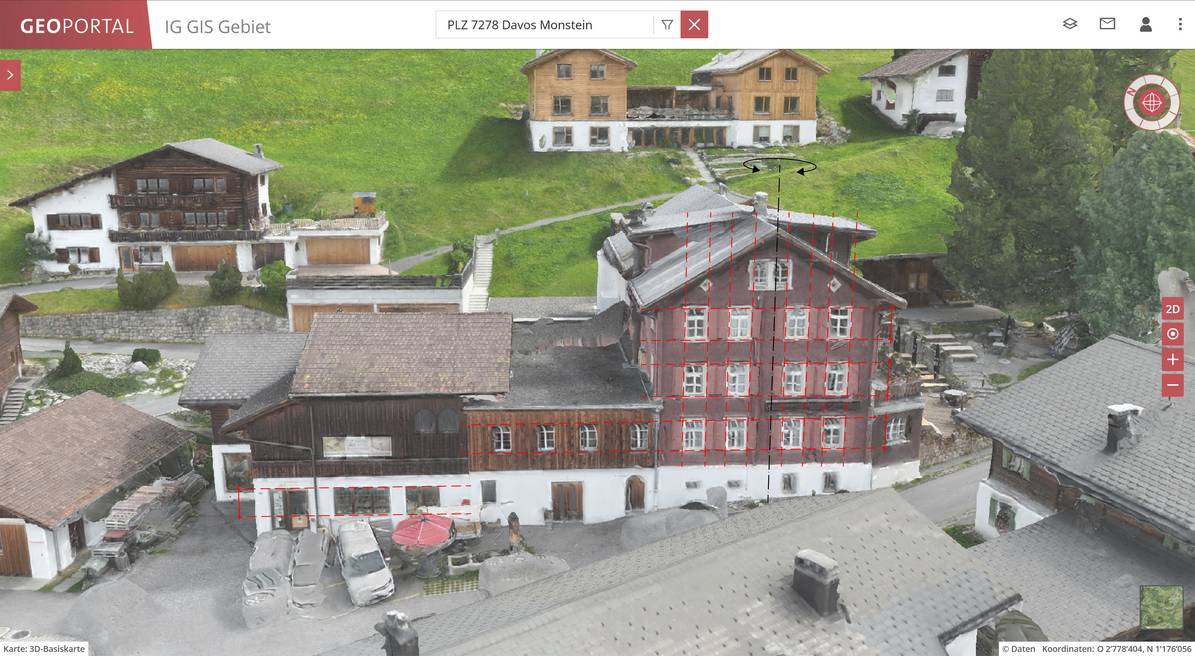

Derzeit steht das Baumemorandum den Gemeinden als gebundene Broschüre zur Verfügung und ist ein einfaches und verständliches Kommunikationsmittel für Fachleute, Laiinnen und Laien. Seine Schwäche liegt in der Auffindbarkeit der Informationen und in der Effizienz der Erarbeitung und Nutzung. Im heutigen Arbeitsalltag von Planenden werden die Grundlageninformationen für Bauprojekte aus Geoinformationsportalen (GIS) bezogen. Naheliegend ist, das Baumemorandum in ebendiese GIS einzubinden. Im Rahmen des Forschungsprojektes «DAVOS: Digitale Analyse von Orts- und Stadtbildern» – gefördert von Innosuisse, der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung – erarbeiten das Institut für Bauen im alpinen Raum und das Institut für Data Analysis, Artificial Intelligence, Visualization und Simulation zusammen mit der Vermessungsfirma Donatsch + Partner AG, dem Kartenspezialisten und Softwareunternehmen GEOINFO Applications AG und den Gemeinden Davos und Teufen ein solches digitales Baumemorandum. Im laufenden Forschungsprojekt wird ein hoher Grad an Automation angestrebt. Kombiniert mit der nahtlosen Einbindung in GIS-Plattformen wird das digitale Baumemorandum der Bevölkerung zugänglich gemacht. Eine Künstliche Intelligenz (KI) übernimmt dabei die automatisierte Erfassung der Ordnungsprinzipien. Die Resultate werden direkt ins GIS geladen und dort dreidimensional dargestellt, sodass Planerinnen und Planer frühzeitig eigenständig prüfen können, wie gut ein Bauprojekt zur Umgebung passt.

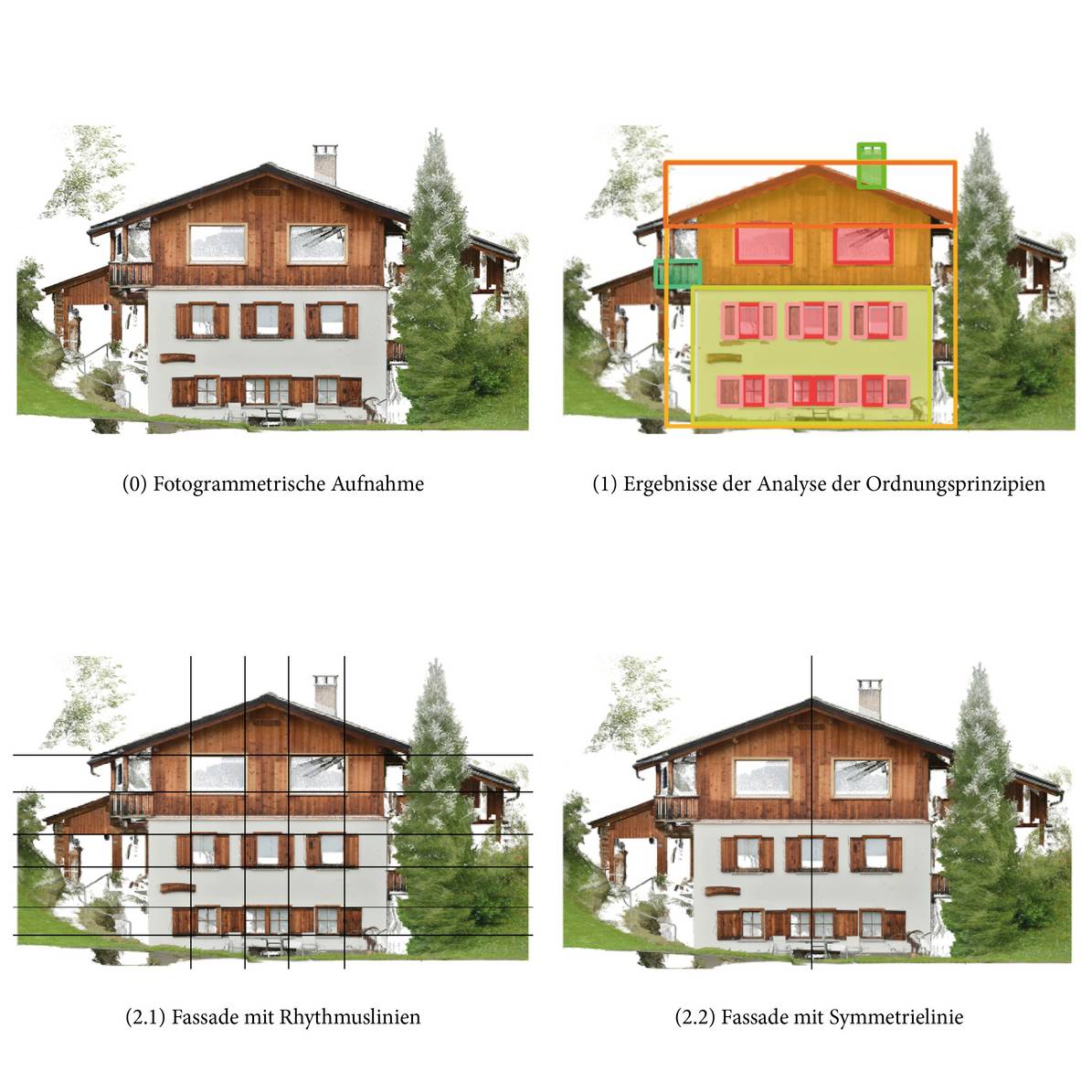

Es ist die Stärke moderner Data-Science-Verfahren (neuronale Netze oder Deep Learning), Schemata und Muster zu erkennen, wie sie im Baumemorandum zurzeit von Architektinnen und Architekten analysiert werden. Grundlage für das Training, die Analyse und die Implementierung in das GIS bildet die exakte fotogrammetrische Erfassung einer Siedlung respektive der einzelnen Häuser. Die KI lernt aus einem bestehenden Datenpool von Ansichten, der von Fachleuten erarbeitet wurde, um Gestaltungsmerkmale wie Fenster, Türen und Dächer zu erkennen. In einem zweiten Schritt wird – basierend auf den gefunden Gestaltungsmerkmalen – die KI darauf trainiert, bestimmte gestalterische Ordnungsprinzipien wie Rhythmen und Symmetrien zu finden. Diese Automatisierung wird die bislang besonders aufwändige Zeichnungsarbeit von Architektinnen und Architekten ersetzen. Das Ergebnis einer KI-Analyse wird in einem standardisierten Datenformat ausgegeben und enthält 3D-Konturen und Flächen mit genauen Koordinaten. Die KI wird im Projektverlauf in eine Software eingebunden, die über eine Schnittstelle direkt mit einem beispielhaften GIS verknüpft ist. Dadurch werden die Daten im GIS gespeichert und den jeweils analysierten Gebäuden zugeordnet. Durch das Projekt entstehen erstmals ein Prozess zur Analyse von Fassaden basierend auf fotogrammetrischen Aufnahmen und eine direkte Anbindung an ein GIS. Das Forschungsprojekt soll die Ergebnisse des Baumemorandums einer breiten Nutzerschicht zugänglich machen und die Darstellung im 3D-Modell vereinfacht die Auseinandersetzung mit der lokalen Baukultur.

Gemeinden, die ihre lokale Baukultur aktiv mitgestalten, werden in Zukunft vermehrt mit KI-Ergebnissen konfrontiert. Trotzdem müssen Entscheidungen zur Innenentwicklung weiterhin gut überlegt sein und brauchen die Unterstützung der Bevölkerung. Es ist deshalb wichtig, baukulturelle Anliegen für viele Menschen verständlich und zugänglich zu machen. KI kann dabei helfen, die eigene Baukultur besser zu erkennen und respektvoll weiterzuentwickeln.

Beitrag von

Oliver Hänni, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Bauen im alpinen Raum