Smart statt analog: die Gemeinde der Zukunft

Während Unternehmen längst auf Künstliche Intelligenz setzen, hinken viele Schweizer Gemeinden hinterher. Dabei gäbe es enormes Potenzial – insbesondere, wenn es darum geht, Ressourcen zu sparen und Prozesse zu beschleunigen. Warum also nutzen so wenige Gemeinden die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz – und wo sollen sie ansetzen, um den Schritt in die Zukunft zu wagen?

Text: Curdin Derungs, Dario Wellinger / Abbildung: in Anlehnung an Li et al. 2020 / Visualisierung: FH Graubünden

Die Schweiz hat bei der Digitalisierung der Verwaltung Nachholbedarf: Im europäischen Vergleich liegt sie auf Platz 29 von 35 Ländern. Dabei könnten gerade Gemeinden mit vielen Bürgerkontakten stark von Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren. Vielen Gemeinden schwebt deshalb eine moderne digitale Verwaltung vor, doch im Alltag stapeln sich Papierformulare und die Telefonanfragen häufen sich. KI verspricht hier Abhilfe. Sie kann Daten schneller verarbeiten, Routineaufgaben erledigen und den Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern vereinfachen. Bisher wagen sich aber nur wenige Verwaltungen an den systematischen Einsatz. Warum lohnt es sich trotzdem und wo soll die Gemeinde beginnen?

Mehr Effizienz hinter den Kulissen

In kleinen und mittleren Gemeinden fehlt oft Personal, während die Anforderungen der Anspruchsgruppen steigen. Hier lohnt sich der Blick in den sogenannten Backstage‑Bereich, also den Bereich ohne direkten Bürgerkontakt. Ob Chatbot, Sprachassistent oder lernfähige Software – solche Technologien können im Hintergrund wertvolle Unterstützung leisten. So erkennt KI beispielsweise Muster in grossen Datenmengen und schlägt aufgrund dieser die nächsten Schritte vor. Das entlastet Mitarbeitende von Fleissarbeit und schafft Zeit für komplexe Fälle, die menschliches Urteilsvermögen erfordern. Zum Beispiel erkennen Scanner mit Texterkennung den Inhalt eingehender Post und leiten diese automatisch der richtigen Fachstelle weiter; intelligente Aktenlösungen weisen den nächsten Bearbeitungsschritt der richtigen Person zu. Auch Planungs‑ oder Bauabteilungen profitieren von KI‑Assistenten, die Zeichnungen prüfen und Berechnungen vorschlagen können. Selbst die Pflicht, unzählige Kennzahlen zu sammeln, wird leichter: KI liest Formulare aus, speist Datenbanken und erstellt auf Knopfdruck Berichte.

Bessere Kundenerfahrung an der Front

Im direkten Bürgerkontakt (Frontstage) bietet KI ebenfalls viele Möglichkeiten. Chatbots können rund um die Uhr Anfragen beantworten und automatische Übersetzungen helfen fremdsprachigen Einwohnerinnen und Einwohnern. Personalisierte Informationen zu Strassensperrungen oder Gemeindeangeboten verbessern den Service. KI-gestützte Plattformen ermöglichen zudem effiziente Bürgerumfragen und im Bauwesen oder in der Forstwirtschaft können Drohnen dank Echtzeit-Bildanalyse Inspektionen schnell und präzise durchführen.

Die Reise der Bürgerinnen und Bürger

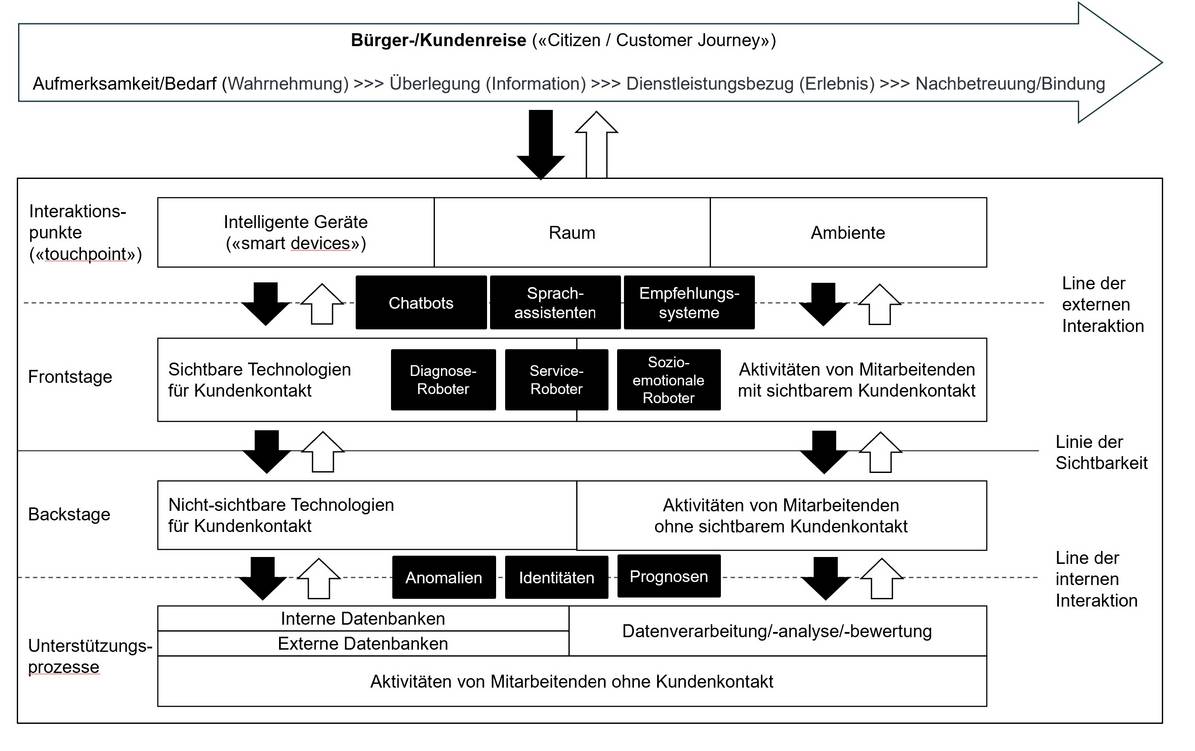

Um systematisch zu erfassen, wo sich KI in Gemeinden sinnvoll einsetzen lässt, kann folgendes Modell eine Orientierung bieten (siehe Abb. 1). Dieses betrachtet den gesamten Weg, den Bürgerinnen und Bürger beim Bezug einer Dienstleistung durchlaufen – ähnlich einer «Kundenreise». Dabei werden vier Ebenen unterschieden: (1) die Wahrnehmung des Angebots, (2) die Information und Abwägung des Nutzens, (3) der eigentliche Bezug der Dienstleistung und (4) die Nachbetreuung. An jedem Haltepunkt – Fachleute sprechen von «Touchpoints» – lässt sich KI einsetzen: Sie blendet passende Angebote ein, führt durch digitale Formulare, prüft Anträge und fragt nach Abschluss der Dienstleistung nach der Zufriedenheit. Wichtig ist, dass sichtbare Anwendungen (Frontstage) mit unsichtbarer Technik (Backstage) zusammenspielen. Nur dann entsteht ein nahtloses Erlebnis.

Abbildung 1: Konzeptioneller Rahmen zur Analyse von KI in der Bürgerdienstleistung von Gemeinden (in Anlehnung an Li et al., 2020).

Chancen nutzen, Risiken steuern

Richtig eingesetzt, verbessert KI die Dienstleistungsqualität und spart Geld. Gleichzeitig dürfen Gemeinden die Stolpersteine nicht ausblenden. Gute Daten sind die Basis; ohne sie wird der Einsatz von KI nicht gelingen. Algorithmen müssen transparent sein, sonst schwindet das Vertrauen. Rechtliche Fragen wie Datenschutz und Akteneinsicht müssen mitbedacht werden. Die Implementierung von KI-Systemen in der öffentlichen Verwaltung birgt ausserdem das Risiko von Fehlentscheidungen, wenn die Systeme mit unvollständigen oder verzerrten Daten arbeiten oder in komplexen Situationen falsche Schlussfolgerungen ziehen. Das kann negative Konsequenzen für betroffene Bürgerinnen und Bürger haben. Zudem sind KI-gestützte Verwaltungssysteme ein attraktives Ziel für Cyberangriffe, wobei Sicherheitslücken nicht nur zum Diebstahl sensibler Daten führen können. Sie können auch die Manipulation von Verwaltungsentscheidungen und die Kompromittierung kritischer Infrastrukturen ermöglichen. Gleichzeitig braucht es eine Kultur, die Experimente zulässt und Fehler als Lernchance sieht.

Was Gemeinden tun können

Gemeinden sind gut beraten, trotz Fachkräftemangel das notwendige Personal für KI-Projekte bereitzustellen und eine Kultur der Offenheit gegenüber neuen Technologien zu fördern. Bei der Einführung von KI lohnt es sich, alle Kontaktpunkte zu kartieren und zu prüfen, wo Routine herrscht. Dort bringt Automatisierung am meisten. Zweitens sind kleine Pilotprojekte besser als grosse Würfe: Ein Chatbot für Abfallfragen oder eine KI‑gestützte Terminvergabe zeigt schnell, was funktioniert – und was nicht. Drittens brauchen Verwaltungen internes Know‑how oder Partnerschaften mit Hochschulen und Unternehmen. So lassen sich Technik, Recht und Ethik früh verbinden.

Gemeinden nicht als Vorreiter

Gemeinden müssen sich nicht als Vorreiter beim KI-Einsatz positionieren, sollten sich aber intensiv mit den Möglichkeiten auseinandersetzen und sich technisch wie kulturell für diese Technologie öffnen. KI ist kein Allheilmittel, jedoch kann der richtige Einsatz sowohl die Verwaltungseffizienz als auch die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger erhöhen – eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Eine ausführliche Erläuterung zum Thema ist in der Marketing Review der Universität St. Gallen erschienen.

Fachkurs «KI in Gemeinden»

Das Zentrum für Verwaltungsmanagement bietet am Mittwoch, 24. September 2025, einen Kurs über Künstliche Intelligenz (KI) in Verwaltung und Behörden an. Themen sind: Grundlagen der KI und neueste Entwicklungen, Bewusstsein für Möglichkeiten und Risiken, rechtlicher Rahmen und Planung von KI-Initiativen.

Weitere Details und Anmeldung hier.

Beitrag von

Prof. Dr. Curdin Derungs, Dozent, Zentrum für Verwaltungsmanagement

Dario Wellinger, Dozent, Zentrum für Verwaltungsmanagement