30. Oktober 2025

Energie sparen und gleichzeitig den Verkehr effizienter gestalten – wie lässt sich das verbinden? Ein gemeinsames Forschungsprojekt der Fachhochschule Graubünden und der esave AG zeigt, wie Strassenlaternen beides leisten können. Durch neu entwickelte Sensorik können Strassenlampen künftig nicht nur erkennen, ob sich etwas bewegt, sondern auch was sich bewegt – und reagieren gezielt darauf.

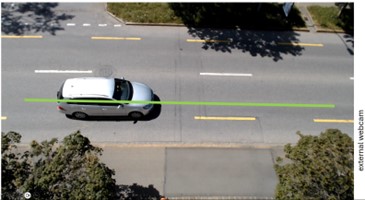

Strassenlaternen leuchten oft die ganze Nacht, obwohl kaum Verkehr herrscht. Das verbraucht unnötig Energie und verursacht hohe Kosten. Gleichzeitig steigt der Bedarf an smarter Verkehrserfassung, etwa für Parkplatzmanagement oder Verkehrsflussanalysen. Hier setzt das Forschungsprojekt «Smart Street Lighting with Object Detection and Analysis Capabilities» an: Es erweitert bestehende smarte Strassenlaternen um Sensoren, die Objekte nicht nur erkennen, sondern auch klassifizieren können – ob Auto oder Lastwagen – und zusätzlich deren Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit bestimmen. Damit ermöglichen die neuen Sensoren eine intelligente Verkehrsüberwachung, um in Zukunft auch freie Parkflächen zu erkennen. «Die entwickelte Lösung erfüllt die hohen Anforderungen an Energieeffizienz, Materialkosten und Zuverlässigkeit», sagt Projektleiter Tobias Leutenegger.

Wirtschaft und Forschung – eine gewinnbringende Verbindung

Die FH Graubünden und die esave AG arbeiteten während des Projekts eng zusammen. Erste Tests der Erkennungsalgorithmen wurden etwa im Rahmen eines studentischen Projekts durchgeführt. Raphael Seitz war einer der beteiligten Studierenden und hat seine Ausbildung mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Er arbeitet heute als Entwicklungsingenieur bei der esave AG, wo er an der Weiterentwicklung der Sensoren mitarbeitet, mit dem Ziel die Produktionskosten der Elektronik noch weiter zu senken. Er sagt: «Das Projekt finde ich sehr sinnvoll und hoffe durch deren Weiterentwicklung neues daraus zu lernen und auch meine bisherigen Erfahrungen einzubringen.» Ein Beispiel, das zeigt, wie praxisorientierte Forschungskooperationen nicht nur technologische Innovationen, sondern auch nachhaltige Fachkräfteentwicklung fördern.

Das Projekt unterstreicht den grossen Mehrwert der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Hochschule. «Wir haben die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule ausserordentlich geschätzt und konnten insbesondere vom fundierten Know-how der Dozierenden und Mitarbeitenden in den Bereichen Bildverarbeitung und Elektronik stark profitieren. Diese enge Verbindung von Theorie und Praxis hat dieses Projekt entscheidend vorangebracht», sagt Hanno Baumgartner, Mitgründer der esave AG. Durch den Austausch von wissenschaftlicher Expertise, praxisnaher Erfahrung und jungen Talenten entstehen Innovationen, die rasch in marktfähige Lösungen überführt werden können.

International anschlussfähig und gesellschaftlich relevant

Die entwickelten Sensoren besitzen ein hohes Wertschöpfungspotenzial, da die Technologie skalierbar ist, internationale Expansionsmöglichkeiten eröffnet und einen wichtigen Beitrag zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit leistet – ein Gewinn für Unternehmen, Städte und die Gesellschaft insgesamt.

Von Sensordatenerfassung bis hin zu mobilen Robotern

Das Institut für Photonics und Robotics beschäftigt sich mit der industriellen Anwendung von Photonics-Technologien für die Sensordatenerfassung und Weiterverarbeitung sowie mit der Entwicklung von intelligenten Robotern. Die drei Forschungsfelder Optoelektronik, Bildverarbeitung und Angewandte Robotik ergänzen sich dabei optimal. Optoelektronische Sensoren liefern die Daten, Bildsensoren und moderne 3D Kameras z.B. liefern Bilddaten, die mittels Bildverarbeitungsalgorithmen weiterverarbeitet werden. Kombiniert man diese Messgrössenerfassung mit intelligenten Algorithmen, können sogenannte «Smart Sensors» realisiert werden. Diese Sensoren können wiederum mit Aktorik, Antriebstechnik, Kommunikation, Navigation und Energietechnik kombiniert werden, um intelligente, autonome und mobile Roboter zu realisieren.

Weitere Details

- Mehr zum Forschungsprojekt:fhgr.ch/projekt-sslod

Weitere Auskünfte

Fachhochschule Graubünden

Als Hochschule setzt die FH Graubünden auf dynamisches Denken und proaktives Handeln. Mit diesem Mindset prägt sie die Zukunft. Die Studienangebote orientieren sich an praktischen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Ihre über 2400 Studierenden in Aus- und Weiterbildung entwickelt sie zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten. Die Hochschule bietet Angebote in den Bereichen «Architektur und Bauingenieurwesen», «Medien, Technik und IT» sowie «Wirtschaft, Dienstleistung und Informationswissenschaft» an. In ihrer inter- und transdisziplinären Forschung fokussiert sie auf die Themen angewandte Zukunftstechnologien, Entwicklung im alpinen Raum und unternehmerisches Handeln. Mit ihren Tätigkeiten trägt die FH Graubünden zum Erfolg und zur Wettbewerbsfähigkeit von Individuen, Institutionen und Regionen bei. Hierfür ist sie in der Region verankert, in der Schweiz von Bedeutung und strahlt international aus. fhgr.ch