25. November 2016

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur hat kürzlich zwei Studien zur Swissness durchgeführt. Prof. Ralph Lehmann und sein Team untersuchten den Wert der Marke Schweiz für die Industrie und ob Schweizer Industriebetriebe durch die neue Gesetzgebung Änderungen an ihren Wertschöpfungsketten vornehmen müssen.

Bei industriellen Gütern wie Uhren, Unterwäsche oder Zahnbürsten müssen per 1. Januar 2017 die Herstellungskosten mehrheitlich in der Schweiz anfallen. Nur so kann das Label «swiss made» verwendet werden. Das neue Swissness Gesetz sieht für den Industriesektor ein Minimum von 60 Prozent vor. In der Berechnung berücksichtigt werden sämtliche Fabrikationskosten sowie neu die Kosten für Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und Zertifizierung. Zudem muss der wesentliche Produktionsschritt im Inland erfolgen. Das Inkrafttreten der neuen Swissness-Gesetzgebung wirft die Frage nach der Bedeutung des Wertes der Marke Schweiz für den Industriesektor auf. Und wichtig: Ob die allenfalls nötigen Anpassungen eine Hürde für die Verwendung der schweizerischen Herkunftsbezeichnung darstellen. Die HTW Chur hat die beiden Fragen wissenschaftlich untersucht.

Der Wert der Marke Schweiz

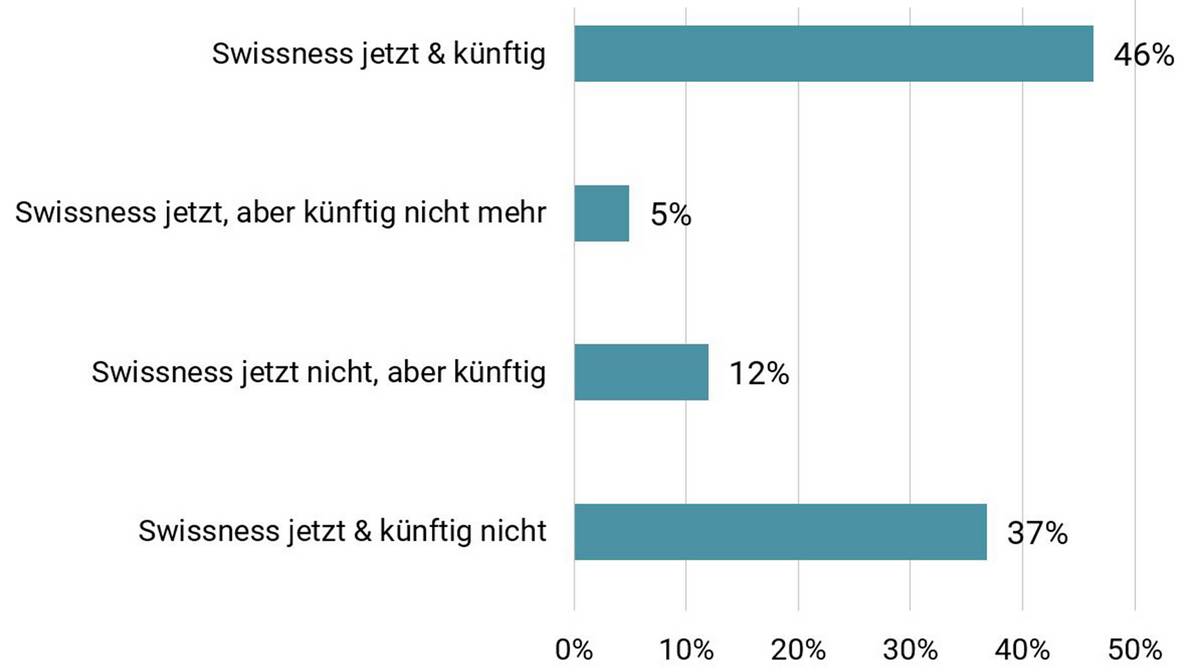

Swissness wird insbesondere von international tätigen KMUs verwendet und löst besonders bei den Endkonsumenten und -konsumentinnen eine höhere Zahlungsbereitschaft aus. Das zeigen auch die Resultate der aktuellen Untersuchung. Die Verwendung von Swissness im Unternehmens- bzw. Produktauftritt ist speziell für die Differenzierungsmerkmale Zuverlässigkeit und Qualität vorteilhaft. Im Schnitt rechnet die Industrie mit einer Swissness-Preisprämie von rund 10 Prozent. Je nach Unternehmen und Produkt kann der effektive Wert erheblich variieren. Die Verwendung der Herkunftsbezeichnung ist ein unternehmerischer Entscheid. Der Nutzen muss die Kosten übertreffen. Trotz verschärfter Anforderungen zeigt sich für das nächste Jahr ein Wachstum in der Verwendung von Swissness um zirka 7 Prozent.

Die Verwendung der Schweizer Herkunftsbezeichnung nimmt im Marketing seit 15 Jahren stetig zu. Dieser Trend setzt sich mit der neuen gesetzlichen Regelung fort. Es lässt sich interpretieren, dass die neue Gesetzgebung keine massgebliche Hürde zur Verwendung von Swissness darstellt.

Anpassungen an der Wertschöpfungskette

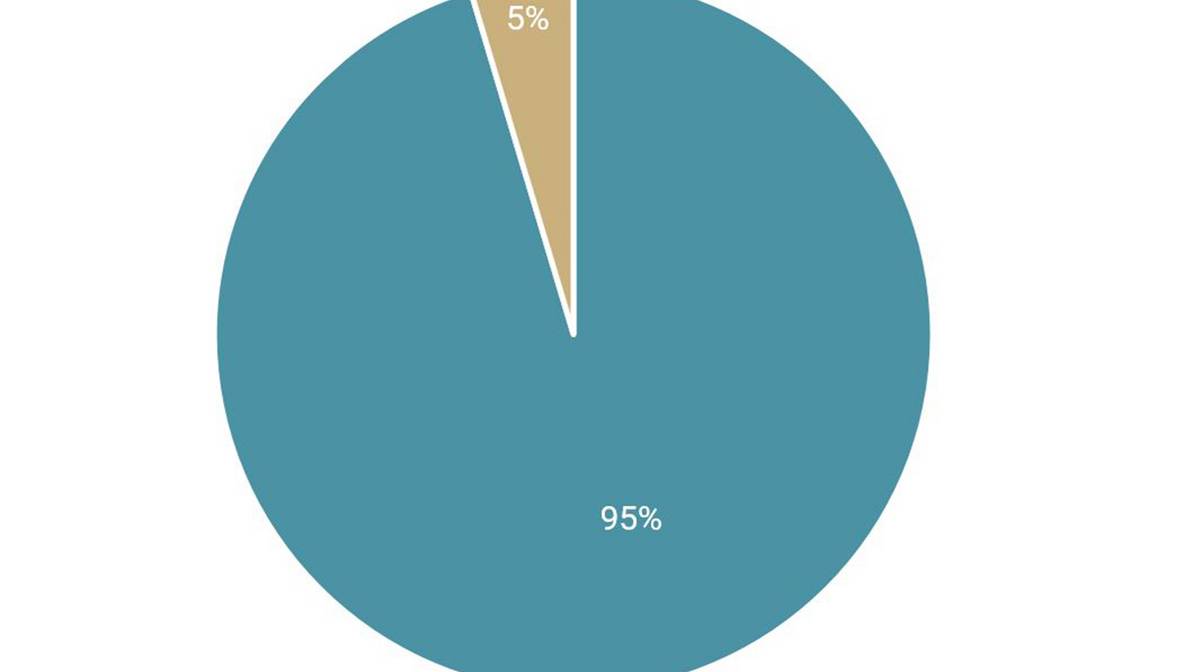

Auch die Einflüsse der neuen Swissness-Gesetzgebung auf die Wertschöp-fungsketten der Unternehmen sind gering. So erwarten 95 Prozent der befragten Industriefirmen keine Verlagerungen von Wertaktivitäten ins In- oder Ausland aufgrund des neu in Kraft tretenden Gesetzes.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Die Hälfte der befragten Unternehmen erfüllen die Bedingungen der neuen Swissness-Gesetzgebung bereits. Für sie stellt die neue Regelung keinen Einflussfaktor dar, der sich auf die Wertschöp-fungskette auswirkt. Sie können die Marke Schweiz weiterhin ohne bürokratischen Aufwand oder zusätzlichem Bewilligungsverfahren nutzen. 22 Prozent der Befragten setzen im Marketing einen anderen Fokus. Swissness ist in ihrer Vermarktungsstrategie nicht relevant und eine Änderung der Wertschöpfungskette erübrigt sich. Für 15 Prozent wäre eine Verwendung der Herkunftsbezeichnung mit zu hohen Anpassungskosten verbunden. 12 Prozent geben an, dass die Umsetzung der Gesetzgebung zu umständlich und zu aufwändig wäre.

Gemäss den Erkenntnissen der HTW Chur wird das neue Swissness-Gesetz in der Industrie wenig verändern. Die Swissness wird von den befragten Unternehmen weiterhin genutzt und die erwarten Auswirkungen auf die Gestaltung der Wertschöpfungsketten sind gering. Gemessen an der zum Teil lebhaft geführten Diskussion zur Swissness mögen diese Resultate überraschen.

Zwei Studien der HTW Chur zur Swissness

Über 1000 Unternehmen wurden online über das Mitgliederverzeichnis von Swissmem angegangen. 326 eingegangene Fragebogen konnten wissenschaftlich ausgewertet werden. Die befragten Unternehmen weisen mehrheitlich eine kleine bis mittlere Grösse auf, sind im Maschinenbau tätig, bedienen Geschäftskunden und orientieren sich international. Für Auskünfte zu den beiden Studien stehen Prof. Dr. Ralph Lehmann und Kathrin Dinner gerne zur Verfügung.

Weitere Auskünfte

Dateien

- news-Swissness_in_der_Industrie.jpg

- news-swissness-in-der-industrie-Abb-1.jpgAktuelle und zukünftige Verwendung von Swissness

- news-swissness-in-der-industrie-Abb-2.jpgÄnderungen an der Wertschöpfungskette

Fachhochschule Graubünden

Als Hochschule setzt die FH Graubünden auf dynamisches Denken und proaktives Handeln. Mit diesem Mindset prägt sie die Zukunft. Die Studienangebote orientieren sich an praktischen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Ihre über 2200 Studierenden bildet sie zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten aus und weiter. Die Hochschule bietet Angebote in den Bereichen «Architektur und Bauingenieurwesen», «Medien, Technik und IT» sowie «Wirtschaft, Dienstleistung und Informationswissenschaft» an. In ihrer inter- und transdisziplinären Forschung fokussiert sie auf die Themen Angewandte Zukunftstechnologien, Entwicklung im alpinen Raum und Unternehmerisches Handeln. Mit ihren Tätigkeiten trägt die FH Graubünden zum Erfolg und zur Wettbewerbsfähigkeit von Individuen, Institutionen und Regionen bei. Hierfür ist sie in der Region verankert, in der Schweiz von Bedeutung und strahlt international aus.